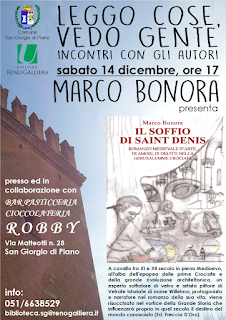

Nel post

Ferrara città incantata è stato fatto fuggevole cenno al pittore simbolista

Adolfo Magrini (1876-1957). L'accenno richiamava le sue rappresentazioni della "

leggenda nera" legata a

Marfisa d'Este, evidentemente famose visto che anche il primo contributo che ci viene incontro dal nostro catalogo si intitola precisamente

Le due Marfise di Adolfo Magrini (ne è autore Lucio Scardino, in

La Pianura n. 2/87). Dal noto critico apprendiamo che l'artista «nacque il 10 luglio 1874 a Ferrara, dall'avvocato Pietro. Qui frequentò la civica scuola d'arte "Dosso Dossi" con insegnanti Longanesi, Ravegnani, Legnani: quindi si perfezionò all'Accademia di Belle Arti di Napoli sotto la guida del grande Domenico Morelli. Se a Ferrara Magrini ricevette robusti rudimenti pittorici, a Napoli il contatto con l'opera di Morelli (autore, fra l'altro, di vari dipinti sulla vita del Tasso, di ambientazione ferrarese) lo suggestionò nell'adozione di una sorta di tardo

Romanticismo storico, con evidente substrato veristico, benchè "letterariamente" trasfigurato. Tornato a Ferrara, oltretutto, l'amicizia con il coetaneo Domenico Tumiati, poeta, critico e commediografo, rappresentante di istanze simbolistiche, idealiste e, infine, storico-realiste (celebri i suoi drammi dedicati ai personaggi del Risorgimento), amico di audaci pittori moderni quali Previati, Segantini e Pellizza, fece il resto».

(immagine tratta da un lotto della casa d'aste on-line Catawiki)

Cursoriamente ne parla anche Antonio P. Torresi nel saggio Esercizi d'ornato neoestense: le cappelle del forese (All'ombra dei pioppi, cimiteri nel forese di Ferrara, Liberty House 1991)

«Tra i membri più significati di queste commissioni (si parla delle Commissioni Municipali di Belle Arti, n.d.s.) va ricordato l'architetto Adolfo Magrini, docente all'Università ferrarese, direttore della Civica Pinacoteca e progettista quando mai eclettico, il quale postillò varie richieste negli anni Venti».

(

pubblicità tratta dal sito Rumori rubati, testimonia la sua attività di incisore, illustratore e scenografo)

Nel nostro catalogo, abbiamo trovato poco altro. Firma, con lo pseudonimo

Endymion, un articolo su

Gaetano Previati apparso nell'Avvenire d'Italia del 24 gennaio 1910.